Suryaman Kardiat, Pengamat Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) Nomor 26 Tahun 2007 sebagai pengganti UUPR Nomor 24 Tahun 1992 telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap tatanan pembangunan wilayah dan kota di Indonesia. Dalam usia 17 tahun, semua wilayah telah mempunyai rencana tata ruang wilayah (RTRW), baik itu skala nasional, provinsi, kabupaten, kota, maupun kawasan.

Yang membedakan UUPR 1992 dan 2007 karena adanya pasal yang mengatur pengendalian, penertiban dan pembentukan pegawai penyidik negeri sipil (PPNS) bidang tata ruang. PPNS bertugas untuk melakukan tindakan penelitian dan penyidikan terhadap pelanggaran pidana, jika di kemudian hari adanya indikasi pelanggaran atau penyimpangan terhadap rencana tata ruang.

Terdapat dua produk yang perlu dihasilkan dalam rencana tata ruang, yaitu pertama, rencana pola ruang yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan ruang kawasan budidaya dan kawasan yang dilindungi. Kedua, rencana struktur ruang berupa rencana sistem jaringan public utility dan social services, meliputi jaringan transportasi, energi, listrik, sanitasi dan air bersih, sumber daya air, serta penyediaan perumahan dan permukiman.

Penyelenggaraan penataan ruang wilayah di Indonesia sudah dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Saat ini, perkembangan kota yang pesat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan lahan. Kawasan yang semula masih merupakan lahan kosong, berubah menjadi kawasan terbangun.

Perkembangan kota dapat dilihat dari penampakan kawasan terbangun di suatu wilayah secara time series (Renindya Azizza Kartikakirana, 2021). Bahkan, di beberapa wilayah dan kota telah mengalami perubahan yang pesat melebihi ekspektasi rencana tata ruang wilayah dan kota dengan berbagai keunggulannya. Contohnya, Kota Medan dan Balikpapan.

Kota Medan

Awalnya, Kota Medan dijuluki sebuah wilayah yang dikenal dengan nama Tanah Deli (1800). Keadaan tanahnya rawa-rawa, hutan, serta permukiman nelayan suku Karo dan Melayu. Ketika Belanda mendarat pada 1863, mereka membuka perkebunan tembakau yang terkenal di Deli, selain perkebunan sawit dan karet.

Kemudian, pada 1909, Belanda mulai mendirikan gemeente (Kotapraja) dan membuat rencana tata letak Kota Medan menjadi pusat pemerintahan serta perdagangan ekspor-impor, yang didukung dengan berbagai fasilitas prasarana dan sarana kota, seperti penyediaan air minum (waterleiding), stasiun kereta api (Deli Spoorweg Matchapij), hotel (Hotel De Boer), bank (The Javashce Bank) dan kantor pos (Post Kantoor) dengan konsep green city berupa alun-alun (ruang terbuka hijau) sebagai city center.

Pada 1950, pemerintah kolonial Belanda pergi dari Indonesia. Lalu, pemerintah daerah menyulap Kota Medan menjadi Medan Baru sebagai pusat bisnis yang didominasi oleh etnis Tionghoa, India, dan Minangkabau.

Sementara itu, penduduk asli Melayu mulai membuka pusat-pusat permukiman di sekitar Kota Medan (periphery area atau outer edge of an area, Muhammad Idris, 2020; Kompas.com; dan Indonesia.go.id). Saat ini, Kota Medan dan sekitarnya telah membentuk suatu Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Kota Balikpapan

Kota Balikpapan terkenal dengan Sumur Minyak Mathilda. Pada 1897, pengeboran dilakukan pertama kali di kaki Gunung Komendur. Sumur minyak ini berasal dari anak JH Menten pemilik perusahaan Firma Samuel and Co, yang merupakan pemegang konsesi pengeboran dari Pemerintah Hindia Belanda, sebagai pemenang kontrak dari Kesultanan Kutai.

Konsep pembangunan fisik kota Balikpapan adalah tetap mempertahankan 38% kawasan hutan lindung (Profil Pembangunan Kota Balikpapan, 2021; bappedalitbang.balikpapan.go.id).

Minyak bumi melimpah di Kota Balikpapan. Selain itu, perbukitan juga terus berkembang mengikuti bukit-bukit yang membentang sampai ke kawasan pantai. Sekarang, Kota Balikpapan menjadi kota terbesar ketiga setelah Samarinda dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan kedua contoh kota di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terbentuknya suatu kota sangat dipengaruhi oleh sejarah dan fisik kota (land use).

Para ahli rencana kota mengilustrasikan bahwa kota dibentuk mengikuti tiga pola, yaitu pertama pola Concentric Zone Model (Ernest Burgess, 1925) atau land use mengikuti pola radial, di mana inti pusat kota berupa pusat kawasan niaga, perdagangan, dan jasa yang diikuti oleh permukiman sederhana, menengah dan eksklusif, serta kawasan industri dan kawasan industri berat.

Kedua, pola Sector Model (Homer Hoyt, 1939) adalah model yang memanfaatkan ruang dengan cara mengelompoknya ke dalam satu entitas yang sama dan dipengaruhi oleh jaringan jalan.

Ketiga, pola Multiple Nuclei Model (CD Harris dan Edward l Ullman, 1945) adalah mengelompokkan pemanfaatan ruang-ruang yang tersebar diberbagai tempat.

Dari ilustrasi ketiga pola tersebut, Lynch (1960) dalam bukunya: Image of the City, menyebutkan ada lima elemen pembentuk citra kota secara fisik, yaitu path (jalur), edge (tepian/pembatas), district (kawasan), nodes (simpul), dan landmark (penanda). (Wulan Dwi Ramadhaningsi, 18 Januari 2023 , Kompasiana.com).

Perencanaan tata ruang

Bagaimana dengan perencanaan tata ruang ke depan. Apakah sudah terwujud?. Dan bagaimana dengan rencana tata ruang dalam mengatur pembangunan wilayah dan kota, apakah juga dapat diwujudkan?

Ada tiga faktor masalah yang melatarbelakangi belum terwujudnya pembangunan rencana tata ruang, antara lain:

Pertama, adanya kesenjangan lintas wilayah. Secara geografis, setiap daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing sesuai batas administrasi.

Setiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai rencana tata ruang, peraturan, serta prioritas program pembangunan yang berbeda satu wilayah dengan wilayah lain dan kebijakan mengikuti prioritas kepala daerah sesuai dengan janji-janji kampanye.

Kedua, adanya kesenjangan lintas sektor. Setiap daerah mempunyai cakupan wilayah dan kondisi alam yang berbeda. Dapat berupa dataran tinggi, dataran rendah atau berbukit.

Dengan topografi yang berbeda menyebabkan pembangunan kawasan akan mengikuti bentuk topografi dan sumber daya yang dimiliki. Karakteristik kondisi alam akan mengakibatkan desain dan konstruksi bangunan yang mengikuti kontur, struktur geologi, serta ketersediaan sumber daya air dan terhindar dari kerentanan bencana alam.

Ketiga, adanya kesenjangan antarpemangku kepentingan. Pertambahan jumlah dan karakteristik penduduk menjadi salah satu faktor sulitnya mengatur investasi yang harus disediakan oleh setiap kepala daerah. Jumlah dana atau anggaran untuk membiayai program-program pembangunan sangat besar dan perlu disesuaikan dengan pendapatan asli daerah.

Pembiayaan untuk pembangunan dan perbaikan kualitas lingkungan, termasuk penyediaan perumahan menjadi sangat besar. Sulitnya mengatur lingkungan permukiman pada kawasan padat penduduk yang mempunyai kualitas prasarana sanitasi dan pelayanan air bersih yang sangat rendah.

Ego sektoral, keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan pembiayaan program-program pembangunan, menjadi perhatian utama. Demikian halnya dalam penyediaan lahan untuk kepentingan umum akan menjadi masalah, jika masyarakat dan dunia usaha tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam menyusun dan menetapkan rencana tata ruang wilayah, terutama kota-kota besar yang pertambahan penduduk sangat besar, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya di Pulau Jawa; Medan dan Palembang di Pulau Sumatera; Banjarmasin di Pulau Kalimantan; Makassar dan Manado di Pulau Sulawesi; serta Denpasar di Pulau Bali, yang memerlukan extra effort. Kota-kota besar telah menjadi magnet kawasan sekitarnya untuk terus berkembang menjadi kota Metropolitan.

Kawasan metropolitan

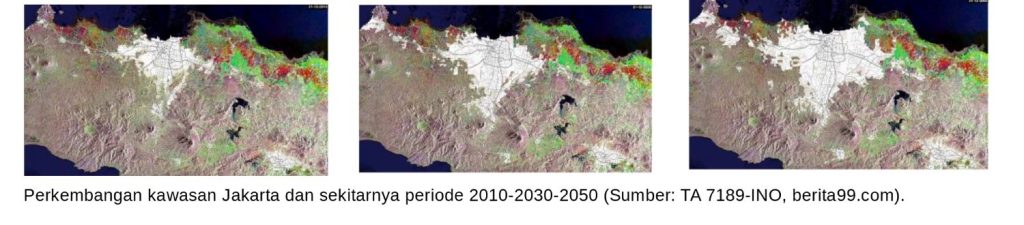

Sebagai ilustrasi di Kota Jakarta. Meskipun ibu kota negara akan pindah ke Pulau Kalimantan, 20 tahun ke depan Jakarta akan tetap “seksi” bagi masyarakat untuk tinggal dan berinvestasi.

Namun, walaupun Jakarta bukan lagi ibu kota negara, dengan statusnya sebagai pusat kegiatan ekonomi dan kota global (Pasal 1, UU DKJ No 2/2024), Jakarta akan tetap merupakan pusat kendali perputaran bisnis dan ekonomi di Indonesia.

Menelaah perkembangan Jakarta yang telah genap berusia 497 tahun pada 22 Juni 2024, Jakarta telah menunjukkan eksistensinya sebagai kota modern. Perubahan yang signifikan sudah menjadi keharusan dalam melayani warganya untuk melakukan berbagai aktivitasnya dengan baik.

Pembangunan sistem dan manajemen transportasi yang baik menjadi salah satu keberhasilan Jakarta menjadi kota modern. Dengan berbagai layanan moda transportasi, masyarakat kota Jakarta dan kota-kota sekitarnya, dapat leluasa melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, cepat, murah, dan mudah.

Sistem layanan transportasi menyebabkan batas wilayah administrasi menjadi tidak tampak. Orang, barang, dan jasa sebagai penggerak ekonomi menjadikan kota Jakarta dan sekitarnya tumbuh dan berkembang dengan pesat.

Perkembangan ini menjadikan Jakarta sebagai kawasan inti dari kawasan sekitar yang membentuk kawasan metropolitan atau kota-kota sekitar Jakarta beraglomerasi menjadi Kawasan Metropolitan Jabodetabek-Punjur.

Kedua istilah tersebut memperkuat bahwa Jakarta sudah menyatu dengan kehidupan wilayah sekitarnya dan membentuk suatu kesatuan wilayah dalam satu manajemen bersama.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Jakarta sudah mencapai 11.436.000 jiwa. Jika digabung dengan wilayah Bogor (kabupaten dan kota), Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan sebagian Kabupaten Cianjur, akan mencapai lebih dari 32 juta jiwa.

Hasil survei yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta tahun 2014, masyarakat sekitar Jakarta melakukan perjalanan ke Jakarta sebanyak 1,38 juta jiwa secara komuter, sedangkan pada 2024 pengguna Mass Rapid Transit (MRT) telah mencapai angka 3.143.854, baik itu orang bekerja, sekolah, dan berniaga.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional yang telah diubah menjadi (PP) Nomor 13 Tahun 2017, menyebutkan, Jakarta dan sekitarnya merupakan KSN yang memiliki prioritas untuk disusun rencana tata ruangnya.

Maka, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang RTRW Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur. Perpres tersebut berperan sebagai alat operasionalisasi RTRW Nasional dan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan.

Pendekatan yang dibangun dalam Perpres dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik, dan spasial dengan memperhatikan participatory planning yang didukung oleh semua pemangku kepentingan secara pentahelix.

Keikutsertaan semua elemen masyarakat dalam rangkaian proses penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan pembangunan menjadi keberhasilan rencana tata ruang yang mudah dioperasionalkan dan diwujudkan.

Seperti ungkapan Fithriyah Saiidah (Pemimpin.id, 16 Januari 2022), di dunia yang serba cepat dituntut untuk memiliki banyak keahlian dan kemampuan agar dapat melakukan berbagai peran dalam satu waktu untuk mewujudkan capaian besar.

Untuk terwujudnya perubahan sosial tersebut, tentunya tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak. Maka kolaborasi antarapihak penting dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dengan cara memaksimalkan konsep pentahelix yang melibatkan banyak peran.

Umumnya pengelolaan pembangunan kawasan sesuai dengan RTRW, seperti kawasan Jebodetabekpunjur masih menyisakan perhatian sekurang-kurangnya tujuh permasalahan terkait sinkronisasi program dan anggaran.

Pertama, kesenjangan Infrastruktur antardaerah sebagai akibat pertambahan dan kepadatan penduduk menjadikan kualitas lingkungan menurun. Okupasi lahan kosong untuk permukiman yang tidak terkendali, terutama pada garis sepadan jalan, sungai, dan situ.

Ketersediaan sumber air baku yang sangat terbatas bagi kebutuhan pelayanan air bersih dan sanitasi semakin meningkat. Pelayanan persampahan terkendala tempat pembuangan akhir. Peningkatan jalan dan jembatan terkendala dengan pembebasan lahan.

Kedua, prioritas program setiap wilayah mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing sesuai kemampuan dan kebutuhan daerah.

Ketiga, sumber pendanaan masih mengandalkan pendapatan asli daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat terbatas. Belum menggali sumber-sumber lainnya yang berasal dari dana hibah, terutama dari luar negeri.

Kempat, kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal.

Kelima, sinkronisasi aturan yang masih belum in line antara kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota.

Keenam, kewenangan merupakan kebijakan dari kepala daerah yang sedang menjabat.

Ketujuh, perlu adanya kesesuaian antara RTRW Nasional dan provinsi, kabupaten, dan kota di setiap daerah dan masalah pertanahan.

Dengan diterbitkannya Perpres tentang Daerah Khusus Jakarta, sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan Jakarta dan wilayah sekitarnya semakin lengkap dan kuat.

Dua hal penting yang diatur dalam kedua Perpres tersebut, yaitu pertama menyatukan langkah bersama dan secara bersama-sama untuk menyelesaikan isu-isu strategis Kawasan Jabodetabekpunjur dari hulu hingga hilir, terutama dalam penanganan banjir, air bersih, persampahan, sanitasi, permukiman, transportasi, dan ruang terbuka hijau.

Kedua, menyatukan kebijakan dalam satu komando dengan merestrukturisasikan kelembagaan ad hoc yang telah ada (Tim Koordinasi Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur) dengan Lembaga Dewan Aglomerasi Kawasan Jabodetabekpunjur yang akan disusun dalam rangka memperkuat tata kelola kawasan.

Beberapa rekomendasi langkah-langkah yang perlu diterapkan dalam mewujudkan rencana tata ruang dalam pembangunan kota Metropolitan Jakarta, di antaranya:

- Memberikan pembekalan kepada kepala daerah dalam suatu forum yang teratur dan konsisten yang saling menguntungkan (mutual benefit) antardaerah dalam satu kawasan dalam penyelenggaraan penataan ruang dan pembangunan kota.

- Melakukan ilustrasi secara digital mulai tahap perencanaan dan pemanfaatan ruang yang dapat menggambarkan perubahan yang terjadi setiap tahun.

- Membentuk kelembagaan organisasi penataan ruang dalam satu wadah untuk memperkuat dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah.

- Mengadakan penilaian penyelenggaraan pemanfaatan ruang yang konsisten tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan kawasan.

- Melakukan pemberdayaan sumber daya manusia untuk memperkuat pengetahuan terkini dengan mengadakan best practise tinjauan lapang dalam pengelolaan perkotaan yang berbasis rencana tata ruang di dalam negeri dan luar negeri.

- Meningkatkan kerja sama dengan mitra atau donor agency untuk memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan luar negeri dalam memperkuat penyelenggaraan penataan ruang.

Dalam melaksanakan proses pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang dapat diwujudkan melalui proses multidimensi yang terintegrasi. Kesesuaian dan kepatuhan terhadap rencana tata ruang wajib untuk dilaksanakan secara konsisten.

Penyusunan program dan pembiayaan, serta pelaksanaan secara terpadu, menjadi tolok ukur keberhasilan Pembangunan. Kebijakan antarsektor dan antarwilayah mutlak dilaksanakan melalui kerja sama antarwilayah dan antarsektor, melalui penyempurnaan aturan hukum yang mengurangi tumpang tindih penanggung jawab dan kewenangan agar terorganisasikan dengan baik.

Selanjutnya, kerja sama antarpemangku kepentingan menjadi penentu suksesnya rencana penerapan tata ruang yang telah disepakati bersama.

email: suryaman78@hotmail.com